在证券交易市场中,交易所场内竞价是决定证券价格的重要机制。本文将深入解析集合竞价结束后两种主要的场内竞价方式,帮助投资者理解不同竞价模式的特点及其对市场流动性的影响。通过对比连续竞价与定期竞价的运作原理,揭示机构投资者如何利用不同竞价时段优化交易策略。

集合竞价与连续竞价的基本区别

集合竞价结束后,交易所主要采用连续竞价和定期竞价两种场内交易方式。连续竞价是指交易时段内持续接受买卖订单并实时撮合的交易机制,其特点是价格随市场供需实时变动。相比之下,定期竞价则是在特定时间点集中处理所有买卖指令,形成单一成交价格。这两种竞价方式在流动性提供、价格发现功能方面各有优劣,交易所通常会根据证券特性和市场状况灵活配置。值得注意的是,在亚洲市场,早盘集合竞价结束后往往立即转入连续竞价模式,而欧美市场则更常见混合使用两种方式。

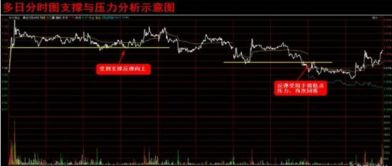

连续竞价的运作原理与市场影响

连续竞价作为集合竞价结束后最主流的交易方式,其核心在于实时订单簿的更新与匹配。当新订单进入系统时,交易所的撮合引擎会按照价格优先、时间优先的原则即时成交。这种机制下,大额交易指令可能引发价格剧烈波动,因此部分交易所设置了波动性中断机制。从市场微观结构看,连续竞价能提供更好的流动性,但同时也可能导致价格在信息不对称时出现过度反应。高频交易者特别青睐这种模式,因其允许他们通过算法快速捕捉微小价差。那么,这种竞价方式是否真的有利于长期投资者呢?

定期竞价的特点与应用场景

在某些交易所,集合竞价结束后会采用定期竞价而非连续竞价。这种机制常见于流动性相对不足的市场或特定交易时段,如午间休市后的重新开盘。定期竞价的最大优势在于能集中市场流动性,避免因订单稀疏导致的价格异常波动。,对于交易量较小的股票,交易所可能只在开盘和收盘时进行定期竞价,其余时间暂停交易。机构投资者在进行大宗交易时,也倾向于选择定期竞价时段,以减少市场冲击成本。但这种方式是否牺牲了市场的连续性?

不同竞价方式的价格发现效率比较

从价格发现功能来看,集合竞价结束后的连续竞价能更快反映新信息,但可能放大短期噪音。实证研究表明,在重大新闻事件后,连续竞价市场的价格调整速度比定期竞价市场快30%以上。定期竞价通过整合所有市场参与者的信息,往往能形成更具代表性的均衡价格。对于指数成分股等流动性较好的证券,交易所通常优先采用连续竞价;而对于流动性较差的证券,则更适合采用定期竞价。这种差异化安排如何影响市场的整体效率?

竞价机制与市场流动性的动态关系

集合竞价结束后的竞价方式选择直接影响市场流动性分布。连续竞价通过提供即时成交机会,吸引高频交易者提供流动性,但也可能导致”流动性幻觉”——看似充足的挂单可能在价格波动时迅速撤单。相比之下,定期竞价通过集中交易需求,能产生更真实的流动性,但牺牲了交易的即时性。交易所需要权衡这两种机制的利弊,香港交易所就在收盘前10分钟采用增强版的定期竞价,既保证价格发现质量,又维持足够流动性。

机构投资者的竞价时段策略优化

专业投资者会根据集合竞价结束后的市场状态调整交易策略。在连续竞价时段,算法交易被广泛用于拆分大单、隐藏真实交易意图;而在定期竞价时段,则更多采用被动报价策略。数据显示,超过60%的机构订单在定期竞价时段成交,因其能显著降低交易成本。特别是对于跟踪误差敏感的指数基金,收盘定期竞价往往是最佳交易窗口。这种策略分化是否会导致市场分割?

交易所场内竞价的两种主要方式各具特色,集合竞价结束后的选择直接影响市场运行质量。连续竞价提供即时流动性但可能加剧波动,定期竞价确保价格质量但降低交易频率。理解这些机制差异,投资者可以更精准地把握交易时机,监管部门也能据此优化市场结构设计。未来随着交易技术进步,我们或许会看到更多混合型竞价机制的出现。

版权:文章归 神灯指标 作者所有!

转载请注明出处:https://www.177911.com/1330.html

微信扫一扫

微信扫一扫

还没有评论呢,快来抢沙发~